Il y a parfois des moments rares, précieux, presque miraculeux, dans la vie publique et médiatique d’un pays.

Des moments où quelqu’un ose faire ce que la majorité refuse : regarder la vérité en face, même si elle dérange. Même si elle va à contre-courant de l’émotion collective. Même si elle risque de provoquer une tempête.

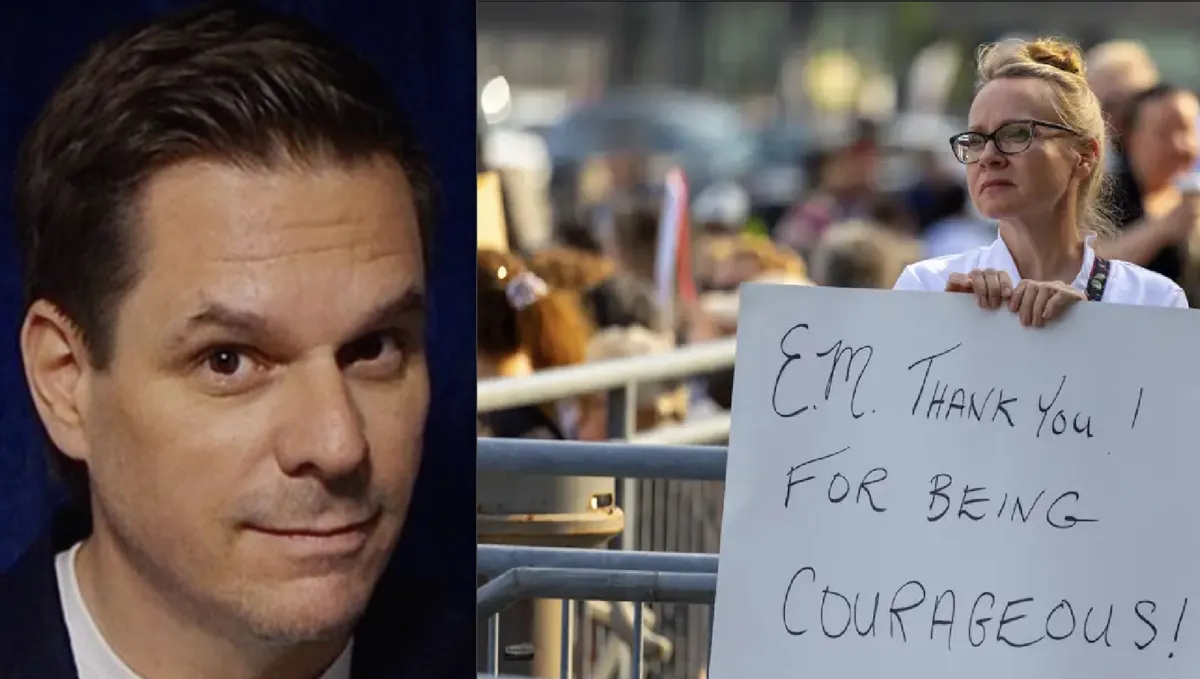

Ce moment, Patrick Lagacé l’a incarné avec une force peu commune en signant, dans La Presse, ce qui restera sans doute comme le texte de l’année. Un texte-choc. Un texte-courage. Un texte nécessaire.

Alors que des milliers, voire des centaines de milliers de femmes, de survivantes, d’alliées, de militants, de citoyennes et citoyens hurlaient leur colère à la suite de l’acquittement des cinq joueurs d’Équipe Canada junior 2018, accusés d’agression sexuelle à London, Lagacé a choisi une autre voie.

Pas celle de la négation de la souffrance. Pas celle du mépris. Mais celle de la lecture complète, ligne par ligne, des 715 paragraphes de la juge Maria Carroccia. Et surtout, celle de la transmission honnête et lucide de cette décision judiciaire.

Ce qu’il a livré dans son texte du 26 juillet, c’est un condensé limpide, choquant, dérangeant, et pourtant fondamental de cette décision.

Ce qu’a fait Lagacé, c’est refuser la paresse, refuser l’émotion aveugle, refuser les raccourcis idéologiques. Il a fait le travail. Il a lu. Il a compris. Et il a expliqué. Avec rigueur. Avec sensibilité. Avec un courage qu’on ne peut qu’admirer.

Dès le début, il pose le ton. Alors que tout le pays réagit violemment au neuvième paragraphe de la juge Carroccia, celui où elle écrit noir sur blanc que « la preuve déposée par la plaignante E. M. n’est ni crédible ni fiable », Lagacé rappelle une évidence qui semble s’être perdue dans la fureur : la juge avait encore 694 paragraphes à lire.

Il aurait été si simple pour un chroniqueur de surfer sur l’émotion. D’accuser le système. De crier à l’injustice. De réduire ce verdict à un énième exemple de patriarcat judiciaire. Mais Lagacé, lui, a fait un pas de recul. Il s’est assis. Et il a lu.

Ce qu’il découvre est profondément dérangeant. Pas dans le sens que plusieurs l’entendent. Mais parce que cette lecture révèle une accumulation de contradictions, d’omissions, de faussetés dans le témoignage de la plaignante.

Et ce n’est pas Lagacé qui le dit. C’est la juge elle-même, à travers des dizaines de citations reproduites fidèlement dans la chronique. Citons la première, brutale, qui fait trembler le pays entier :

« Je considère que la preuve déposée par la plaignante E. M. n’est ni crédible ni fiable. »

Et pourtant, Lagacé ne banalise rien. Il ne nie pas les comportements immoraux. Il les décrit même avec dégoût. Des jeunes hommes qui mangent de la pizza, des ailes de poulet, pendant qu’ils organisent un “trip à trois” dans une chambre d’hôtel, avec une inconnue.

Une plaignante qui, selon son propre témoignage, se livre à des actes sexuels pour ne pas être violentée. Oui, c’est choquant. Oui, c’est dérangeant.

Mais ce n’est pas nécessairement criminel, rappelle-t-il. Et c’est là toute la nuance, toute la complexité de ce procès.

Le texte de Lagacé prend alors un virage fondamental : il entre dans les détails. Tous les détails. Les faits. Les preuves. Les vidéos. Les incohérences. Celles qui, une par une, ont miné la crédibilité de la plaignante aux yeux de la juge.

Par exemple :

« E. M. dira que les joueurs l’ont soûlée en lui payant des verres à répétition. Les images de caméra de surveillance montrent que c’est faux : E. M. a payé elle-même ses consommations, sauf une. »

Autre exemple :

« E. M. dira aussi que, sur la piste de danse, McLeod lui a pris la main et l’a posée sur son entrejambe. La vidéo montrera que c’est le contraire : c’est la plaignante qui a mis sa main sur l’entrejambe de McLeod. »

Et ce n’est pas tout. E. M. dit s’être sentie isolée de ses amis. Or, une conversation texte avec son ami V. H. montre qu’elle leur a dit : « Je suis ok pour l’instant. »

Encore une fois : ce ne sont pas des opinions. Ce sont des faits. Tirés de la preuve. Étayés. Documentés. Jugés.

Puis vient le cœur de la décision. La chambre 209. Le lieu où, selon la plaignante, elle aurait subi des actes non consentis.

Là encore, la juge ne trouve pas la preuve convaincante.

Elle cite les témoignages de tous les joueurs, y compris deux témoins de la Couronne, qui disent tous que c’est la plaignante qui les incitait à participer. Elle aurait dit et cela n’est pas nié par la plaignante :

« Est-ce que quelqu’un va me f**** ? »

Elle se serait touchée devant eux, les aurait traités de « moumounes » parce qu’ils ne répondaient pas.

La juge écrit :

« Sur la base de toute la preuve, je considère comme un fait que la plaignante a exprimé qu’elle voulait s’engager dans des actes sexuels avec ces hommes. »

Peut-on imaginer plus explosif ? Peut-on imaginer décision judiciaire plus susceptible de diviser ? Et pourtant, c’est ce que la juge a conclu. Et c’est ce que Lagacé rapporte. Sans détour. Sans faux-fuyant.

Il aurait été facile pour Lagacé de censurer ces passages. De se dire que ce n’est pas « publiable ». Qu’on risque de lui reprocher d’en faire trop. De ne pas respecter la douleur des survivantes. Mais il a pris la seule décision honnête : celle de dire ce que dit le jugement.

Il cite la juge encore :

« À cause de tous les problèmes de crédibilité et de fiabilité de la preuve de la plaignante, je conclus que je ne peux pas m’y fier. »

Ce n’est pas une victoire morale pour les accusés. Ce n’est pas une réhabilitation. C’est une décision judiciaire rendue selon les règles du droit, après l’analyse de la preuve.

Et cela, Lagacé le rappelle dans une section bouleversante de lucidité :

« Coupables de mauvais jugement, de machisme, de stupidité, de misogynie ? Il y a beaucoup de tout ça dans ce qui a été décrit au tribunal, à London.

Mais coupables sous le prisme du Code criminel ? C’est un autre cas où il faut rappeler la présomption d’innocence. »

Et puis vient le passage peut-être le plus fort de toute la chronique. Celui où Lagacé met en lumière le danger d’un climat social où « Je te crois » devient un absolu.

Il écrit :

« À l’ère de “Je te crois”, cette décision de la juge Carroccia est évidemment accueillie comme une gifle. »

Et il ajoute, lucidement :

« Mais il y a des personnes qui exagèrent, qui omettent. Qui ne disent pas la vérité. Parmi ces personnes, oui, des fois : des plaignants et plaignantes dans des causes d’agression sexuelle. »

Ce passage est essentiel. Parce qu’il rappelle une vérité fondamentale du droit : la présomption d’innocence. Le fardeau de la preuve. Le doute raisonnable.

Cela ne veut pas dire qu’E. M. n’a rien vécu. Cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas souffert. Cela veut dire que, dans ce cas, la preuve ne permettait pas de condamner cinq hommes pour une agression. Et c’est cela, le cœur du droit.

Patrick Lagacé a signé ici un texte qui survivra au mois de juillet. Qui survivra aux réseaux sociaux. Qui survivra aux vagues d’indignation. Parce qu’il a osé dire ce que la majorité n’osait même pas penser.

Il a fait un travail de journaliste. Le vrai. Celui qui demande de lire. De vérifier. De confronter. D’assumer.

Et surtout, il a respecté les lectrices et les lecteurs en les traitant comme des adultes. En leur donnant tous les éléments. Pas juste l’émotion. Pas juste l’indignation. Mais les faits. Tous les faits.

Dans un monde où tout est devenu réflexe, tribu, slogan, Lagacé a choisi la nuance. La complexité. L’intelligence. Le courage.

Il savait que ce texte allait faire hurler. Il savait que des milliers de femmes allaient se sentir trahies. Mais il savait aussi que l’on ne rend pas service à la justice en déformant les faits.

Son seul message, au fond, c’est celui-ci : « Lisez la décision de la juge. » Et c’est ce qu’il a fait pour nous. Il l’a lue. Il l’a digérée. Il nous l’a livrée.

Pour cela, il mérite tous les hommages.

On a souvent critiqué Patrick Lagacé. Mais ici, il a été un monument. Un journaliste. Un chroniqueur digne de ce nom. Un pilier de la démocratie.

Alors aujourd’hui, que l’on soit en accord ou non avec ses conclusions, il faut lui dire merci.

Merci d’avoir eu le courage de regarder ce jugement en face.

Merci d’avoir eu l’intelligence de le comprendre.

Merci d’avoir eu la droiture de le rapporter.

Et surtout : merci d’avoir résisté à la facilité. Pour la vérité. Pour la justice.

Un mot, simplement : chapeau.